Позволю себе и я, пожалуй.

Шеф, это вам.

Berlin: Zwei Seiten |

| Вне игры: Игровая зона закрыта для гостей. Для ознакомления с игрой зарегистрируйтесь. Форум перешел в режим индивидуальной игры. Отсчет общего игрового времени не производится. Играющие игроки согласовывают внешние условия отыгрыша друг с другом в индивидуальном порядке. У нас появилась опция анонимных отзывов об игре, для тех кто читает, но не играет. Не стесняйтесь, высказывайтесь. | В игру требуются: Сыгранные пары игроков или желающие найти пару для длительного, вдумчивого отыгрыша. текущие отыгрыши: Лозанна. Год спустя Раздел "Вне времени" Погода: описывается по согласованию игроков |

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » Berlin: Zwei Seiten » Записки » Рабочий блокнот

Позволю себе и я, пожалуй.

Шеф, это вам.

В память об увиденном.

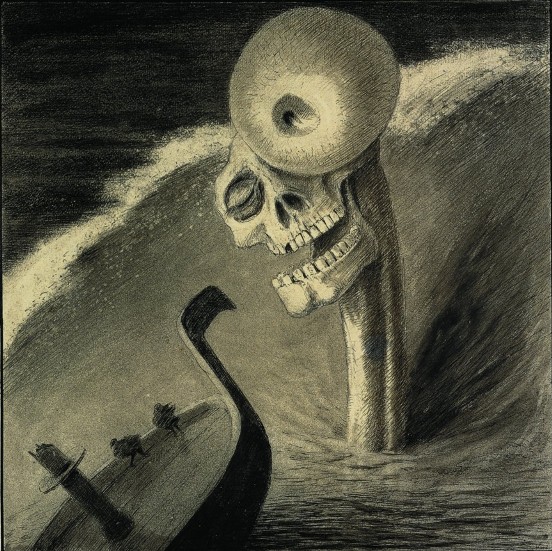

Alfred Kubin, "Das Grauen".

Отредактировано Кай фон Ноэр - Вельф (2011-02-27 19:26:31)

Берлин - город мокко в высоких толстостенных бокалах.

Никаких вульгарных "декораций" на плотно взбитой молочной пене. Ничего лишнего. И да, в этом городе не пачкают напиток корицей.

Одно из ценнейших качеств Венской Оперы.

Оркестр играет вполголоса, солисты исполняют свои арии sotto voce.

Я не хочу, чтобы Моцарт и Вагнер звучали одинаково: уместность нарастающей волны звука, превращающегося из аудиального в тактильное ощущение, важна чрезвычайно.

Я благодарю Австрию, что наше понимание уместности в данном вопросе одинаково.

Сказка времен моего отрочества напомнила о себе.

Габриэль Гарсиа Маркес

Следы твоей крови на снегу

Под вечер, когда они подъехали к границе, Нена Даконте заметила, что ее палец с обручальным кольцом по-прежнему кровоточит. Жандарм в грубошерстной накидке и лакированной треуголке проверил их паспорта, светя себе карбидовым фонарем и с трудом удерживаясь на ногах под порывами ветра, дувшего с Пиренеев. Хотя паспорта были дипломатическими и находились в полном порядке, жандарм приподнял фонарь, чтобы сличить лица с фотографиями. Нена Даконте была совсем еще ребенком с глазами беззаботной птички и с кожей цвета патоки, продолжавшей лучиться карибским солнцем даже в мрачные январские сумерки; она куталась в норковую шубу, для покупки которой не хватило бы годового жалованья всего пограничного гарнизона. Билли Санчес де Авила, ее муж, сидевший за рулем и одетый в куртку из шотландки, с бейсболкой на голове, был на год младше ее и почти так же красив. В отличие от жены, Билли был высокого роста и атлетического сложения. Этакий застенчивый громила с железными челюстями. Но красноречивее всего говорил о социальном положении новобрачных платинированный автомобиль, из нутра которого вырывалось дыхание живого зверя. Автомобиль, подобного которому в жизни не видывали на этой убогой границе. Задние сиденья ломились от новехоньких чемоданов и бесчисленных, до сих пор не открытых коробок с подарками. А еще там лежал тенор-саксофон, бывший самой сильной страстью в жизни Нены Даконте, пока ее не сразила злосчастная любовь нежного курортного разбойника.

Когда жандарм, поставив отметку в паспортах, вернул их, Билли Санчес спросил, как им проехать к аптеке, – его жена поранила палец, – и жандарм прокричал им, перекрывая ветер, чтобы они спросили в Эндайе, по французскую сторону границы. Но жандармы в Эндайе сидели в одних рубашках в теплой и хорошо освещенной будке, резались в карты и ели хлеб, макая его в кружки с вином, и им совершенно не хотелось высовываться на холод. Увидев огромный, шикарный лимузин Билли Санчеса, они показали жестами, что надо ехать дальше во Францию. Билли несколько раз погудел, но жандармы не поняли, что их подзывают, а один из них открыл окно и проревел еще яростнее ветра:

– Merde! Allez-y, espиce de con!

Тогда из машины вышла Нена Даконте, плотно закутанная в шубу, и на отличном французском языке спросила у жандарма, где тут аптека. Жандарм ответил, по привычке с набитым ртом, что показывать дорогу – не его дело, а еще пуще в такую бурю, и захлопнул окошко. Но потом вгляделся попристальней в девушку, которая стояла в ослепительных мехах и сосала пораненный палец, и, видимо, принял ее за чудесное видение в этой жуткой ночи, потому как вмиг переменился. Он объяснил, что ближайший город – это Биарриц, но в такой мороз, да еще на лютом ветрище они, скорее всего, найдут открытую аптеку только в Байоне, чуть подальше.

– А что, у вас что-нибудь серьезное? – спросил он.

– Пустяки, – улыбнулась Нена Даконте, показав палец с бриллиантовым перстнем, на подушечке которого виднелся едва заметный укол от шипа розы. – Чуть укололась.

Перед Байоной пошел снег. Было не больше семи вечера, но из-за бушевавшей бури улицы были пустынны, а дома наглухо закрыты, и, покружив по городу, но так и не найдя ни одной аптеки, молодожены решили ехать дальше. Билли Санчеса такое решение обрадовало. У него была ненасытная страсть к редким автомобилям и во всем потакавший ему папаша с избытком воспоминаний и раздутым комплексом вины. Да и потом, Билли в жизни не водил ничего подобного этому «бентли» с открывающимся верхом, который подарили ему на свадьбу. Он был настолько опьянен ездой, что чем дольше ехал, тем меньше ощущал усталость. Он намеревался доехать этой ночью до Бордо, где у них были зарезервированы апартаменты для новобрачных в отеле «Сплендид», и никакие встречные ветры или сильные снегопады не могли этому помешать. Нена Даконте, напротив, совсем обессилела. Ее доконал последний отрезок пути от Мадрида, настоящая козья тропка, по которой хлестал град. Поэтому после Байоны она туго перетянула безымянный палец носовым платком, чтобы остановить непрекращавшееся кровотечение, и заснула глубоким сном. Билли Санчес заметил это лишь около полуночи, когда снегопад прекратился, ветер внезапно застыл меж сосен, и небо над равниной усеялось холодными звездами. Он проехал мимо спящих огней Бордо, остановившись только у придорожной бензоколонки, поскольку у него еще хватало запала доехать без передышки до Парижа. Он был в таком восторге от своей большущей игрушки за 25 тысяч фунтов стерлингов, что даже не задался вопросом: а испытывает ли то же счастье ослепительное создание с набухшей от крови повязкой, спавшее рядом, создание, в отроческих снах которого впервые сверкали молнии неуверенности.

Они поженились три дня назад в Картахене де Индиас, за десять тысяч километров отсюда, к удивлению его родителей и к разочарованию родных Нены Даконты. Причем благословил их ни много ни мало сам архиепископ, примас той страны. Никто, кроме них самих, не понимал, в чем тут дело, как зародилась эта непредвиденная любовь. А началась она за три месяца до свадьбы, воскресным днем на море, когда шайка Билли Санчеса взяла приступом женские раздевалки на курорте Марбелья. Нене Даконте только что исполнилось восемнадцать, она недавно вернулась из сент-блезского пансиона «Шатлелени», что в Швейцарии, без акцента говоря на четырех языках и виртуозно играя на тенор-саксофоне, и это было ее первое после возвращения воскресенье на море. Нена разделась догола и как раз собиралась надеть купальник, когда соседние кабинки обратились в бегство и послышались крики атакующих, но она так и не поняла, что происходит, пока задвижка на ее двери не разлетелась в щепки и перед нею не предстал разбойник неописуемой красоты. На нем были только плавки с рисунком под леопарда, а тело было нежным, гибким и загорелым, как у жителей побережья. На правом запястье был надет наручник римских гладиаторов, а вокруг кулака намотана железная цепь – смертоносное оружие в драке: на шее висел образок без святого, трепетавший в такт вспугнутому сердцу. Билли с Неной учились вместе в младших классах и много раз играли в «пиньяту» на днях рождения, поскольку оба принадлежали к местной знати, вершившей судьбами города еще с колониальных времен; но они так давно не виделись, что с первого взгляда не узнали друг друга. Нена Даконте застыла как вкопанная и даже не попыталась скрыть свою умопомрачительную наготу. Тогда Билли Санчес довершил мальчишеский ритуал: спустил леопардовые плавки и показал ей своего могучего, вставшего в полный рост зверя. Нена взглянула на него открыто и без удивления.

– Я видала побольше и потверже, – сказала она, подавляя ужас. – Так что ты подумай хорошенько, стоит ли связываться, ведь со мной тебе придется заткнуть за пояс негра.

На самом же деле Нена Даконте не только была девственницей, но даже голого мужчину – и того в жизни не видела. Однако вызов ее возымел действие: в припадке бессильной злобы Билли Санчес саданул по стене кулаком с намотанной цепью и раздробил себе пальцы. Нена отвезла его на своей машине в больницу, выхаживала его, пока он не выздоровел, и в конце концов оба, честь по чести, постигли науку любви. Они проводили тяжкие июньские дни на внутренней террасе дома, в котором прожили шесть поколений Даконте, она наигрывала модные песенки на саксофоне, а он сидел с загипсованной рукой и смотрел на нее из гамака с неизбывным удивлением. В доме было бессчетное количество громадных, во всю стену, окон, выходивших на гнилостную лужу залива, и дом этот был одним из самых больших и старинных в районе Ла Манга и, без сомнения, самым безобразным. Но выложенная в шахматном порядке плиткой терраса, на которой Нена Даконте играла на саксофоне, была тихой заводью в послеполуденном зное и выходила в тенистое патио, где росли манго и бананы, а под ними была могила без надписи, еще более древняя, чем дом и память семьи Нены Даконте. Даже полнейшие профаны в музыке считали звуки саксофона неуместными в столь знатном доме. «Гудит как пароход», – сказала, услышав их впервые, бабушка Нены Даконте. Мать тщетно пыталась заставить ее играть по-другому, а не так, как Нене было удобно: высоко задрав юбку и раздвинув ноги; да и чувственность такая, по мнению матери, была вовсе не обязательной для музыки. «Мне все равно, на чем ты играешь, – говорила она, – лишь бы ты держала ноги вместе». Но именно эта атмосфера прощальных пароходных гудков и кровожадной любви и позволила Нене Даконте пробить броню ожесточенности, которой окружил себя Билли Сан-чес. Она увидела, что печально известный хулиган, которому все сходило с рук из-за его знатного происхождения, на самом деле – испуганный и ранимый сирота. Они так сблизились за то время, пока у него срастались кости на руке, что он сам изумился стремительности, с которой нахлынула любовь, когда одним дождливым вечером она, оставшись с ним вдвоем в доме, привела его в свою девичью постель. И почти две недели они в это же самое время резвились голышом под ошеломленными взглядами портретов национальных героев и ненасытных бабушек, блаженствовавших до них в раю сей исторической постели. Даже в передышках они не одевались, а валялись раздетые, открыв окна и вдыхая вонь пароходов в бухте и прислушиваясь вместе с безмолвствовавшим саксофоном к знакомым звукам, доносившимся из патио: к неподражаемому кваканью жабы под бананом, к воде, капавшей на безымянную могилу, к естественному ходу жизни, познать который у них не было времени раньше.

К возвращению родителей Нены Даконте они уже настолько преуспели в науке любви, что жизнь сводилась у них только к этому, и они занимались любовью когда угодно и где угодно, стараясь каждый раз обрести ее заново. Вначале они совершенствовались в спортивных автомобилях, которыми отец Билли Санчеса пытался загладить свою вину перед сыном. Потом, когда автомобили стали для них пройденным этапом, они забирались по ночам в пустые раздевалки Марбельи, где их впервые свела судьба, и даже проникли в маскарадных костюмах во время ноябрьского карнавала в номера бывшего квартала рабов «Гефсиманский сад», под крылышко к сводницам, которые всего несколько недель назад вынуждены были терпеть Билли Санчеса с его бандой каденерос. Нена Даконте предавалась тайной любви с тем же неистовым самозабвением, которое раньше растрачивала на саксофон, так что в конце концов укрощенный ею разбойник понял, что она имела в виду, говоря, что с ней ему придется стать негром. Билли Санчес всегда отвечал ей взаимностью и был столь же безудержен. Поженившись, они отправились в свадебное путешествие, и пока стюардессы дремали, пролетая над Атлантическим океаном, отдали дань любви, с трудом втиснувшись в туалет самолета и умирая больше со смеху, чем от наслаждения. Только они знали тогда, через сутки после свадьбы, что Нена Даконте уже два месяца беременна.

Так что прибыв в Мадрид, они отнюдь не чувствовали себя пресыщенными любовниками, однако располагали достаточными резервами, чтобы вести себя с целомудрием новобрачных. Родители обоих все предусмотрели. Перед высадкой из самолета работник протокольного отдела Министерства иностранных дел поднялся в салон первого класса и вручил Нене Даконте шубку из белой норки с блестящими черными полосами, свадебный подарок ее родителей, а Билли Санчесу – барашковую куртку, последний «писк» моды в ту зиму, и ключи от машины, на которых не была указана марка – это был сюрприз, ожидавший его в аэропорту.

Дипломатическая миссия ждала их в зале для официальных лиц. Посол и его жена были старинными друзьями обеих семей, а посол, к тому же, был врачом, присутствовавшим при рождении Нены Даконте, и встретил ее с букетом роз, таких румяных и свежих, что даже капли росы казались на них искусственными. Смущенная своим довольно ранним замужеством, Нена шутливо расцеловалась с послом и его супругой и взяла розы. При этом она уколола палец шипом на стебле, но нашла изящный выход из положения.

– Я нарочно это сделала, – сказала она, – чтобы вы обратили внимание на мое кольцо.

И действительно, вся дипломатическая миссия восхитилась блеском кольца, подумав, что оно должно стоить бешеных денег – не столько из-за самих бриллиантов, сколько из-за того, что кольцо было старинным и в очень хорошем состоянии. Никто, однако же, не заметил, что палец начинает кровоточить. Всеобщее внимание переключилось на новый автомобиль. Посол мило подшутил, приказав привезти машину в аэропорт, обернуть ее целлофаном и завязать наверху огромный золотой бант. Но Билли Санчес не оценил его юмора. Он так сгорал от нетерпения увидеть машину, что одним рывком разорвал обертку и аж задохнулся. Перед ним была последняя модель «бентли» с откидывающимся верхом и сиденьями из натуральной кожи. Небо было похоже на пепельную накидку, с Гуадаррамы дул резкий ледяной ветер, и стоять на улице было не особенно приятно, но Билли Санчес пока не ощущал холода. Он продержал дипломатическую миссию на улице, не отдавая себе отчета в том, что люди замерзают из-за своей вежливости, и не успокоился, пока не изучил машину вплоть до последнего винтика. Потом посол сел с ним рядом, чтобы показать дорогу в официальную резиденцию, где устраивался обед. По пути он пытался обратить внимание Билли на главные городские достопримечательности, но Билли Санчес был, по-видимому, полностью заворожен автомобилем.

Он впервые выехал за пределы своей страны. Дома Билли перепробовал множество частных и государственных школ, все время повторяя один и тот же курс, пока его с ореолом изгоя не вышибли в свободное плавание. Вначале вид города, непохожего на его родной, кварталы пепельно-серых домов, в окнах которых средь бела дня горел свет, голые деревья, отдаленность от моря, – все нагнетало в нем чувство беззащитности, которое он старательно загонял внутрь. Однако чуть погодя Билли, сам того не подозревая, попал в первую западню забвения. Над городом пронеслась внезапная, безмолвная метель, первая в ту зиму, и когда, отобедав, молодожены вышли из дома посла, чтобы отправиться в путешествие во Францию, они увидели город в сверкающем снегу. Тут уж Билли Санчес позабыл про машину и на глазах у всех, прямо в пальто повалился посреди улицы на землю, испуская радостные вопли и осыпая волосы пригоршнями снежной пыли.

Нена Даконте впервые осознала, что ее палец кровоточит, только днем, который после метели стал прозрачным; они тогда уже покинули Мадрид. Она удивилась, потому что аккомпанировала на саксофоне супруге посла, любившей после официальных обедов попеть оперные арии на итальянском языке, и безымянный палец ее почти не беспокоил. Потом, указывая мужу кратчайшие пути до границы, она машинально посасывала палец всякий раз, когда он начинал кровоточить, и только когда они добрались до Пиренеев, ей пришло в голову поискать аптеку. Но тут ее сморил накопившийся за последние дни сон, а проснувшись с кошмарным чувством, будто их машина едет по воде, Нена долгое время не вспоминала про платок, обмотанный вокруг пальца. Светящиеся часы на панели автомобиля показывали начало четвертого. Нена прикинула в уме, сколько километров они проехали, и сообразила, что машина уже миновала Бордо, Ангулем и Пуатье и теперь проезжает мимо Луарской плотины, затопленной водой. Сквозь туман просачивался лунный свет, и очертания замков среди сосен были словно из рассказов о призраках. Нена Даконте, знавшая эти места наизусть, подсчитала, что до Парижа часа три езды, а Билли Санчес по-прежнему был как огурчик.

– Ты бешеный, – сказала она ему. – Больше одиннадцати часов ведешь машину и ничего не ешь.

Муж все еще парил в облаках, опьяненный ездой на новом автомобиле. Несмотря на то, что в самолете он спал мало и плохо, он чувствовал себя бодрым и был в состоянии доехать к рассвету до Парижа.

– Я все еще сыт обедом в посольстве, – сказал он и добавил ни с того ни с сего: – В конце концов, в Картахене народ только из кино выходит. Там сейчас около десяти.

Тем не менее, Нена Даконте опасалась, что он заснет за рулем. Она открыла одну из бесчисленных коробок с подарками, которые им сделали в Мадриде, и попыталась засунуть ему в рот кусочек засахаренного апельсина. Но он отстранился.

– Мужчины не едят сладкого, – сказал Билли.

Незадолго до Орлеана туман рассеялся, и огромная луна озарила заснеженные поля, однако ехать стало труднее из-за наплыва громадных грузовиков и цистерн с вином, направлявшихся в Париж. Нена Даконте охотно сменила бы мужа за рулем, но она даже заикнуться об этом не смела, потому что при первом же свидании он заявил, что для мужчины нет большего унижения, чем когда жена везет его на машине. Она чувствовала себя свежей после почти пятичасового сна и, кроме того, была довольна, что они не остановились в провинциальной гостинице, которую она знала с детства по многочисленным путешествиям с родителями. «Нигде в мире нет таких пейзажей, – говорила она, – но там можно умереть от жажды, потому что бесплатно там тебе никто и стакана воды не подаст». Нена была настолько в этом убеждена, что в последнюю минуту положила в дорожную сумку мыло и рулон туалетной бумаги, – ведь во французских гостиницах мыла никогда не бывало, а туалетной бумагой служили газеты за прошлую неделю, разрезанные на квадратики и нацепленные на крючок. Единственное, о чем она в тот момент сожалела, так это о впустую потраченной ночи без любви. Муж не заставил себя ждать с ответом.

– Я как раз подумал: вот жуть была бы – если бы мы улеглись с тобой на снегу, – сказал он. – Прямо здесь, если хочешь.

Нена Даконте обдумала это на полном серьезе. В лунном свете снег на обочине казался рыхлым и теплым, но по мере их приближения к Парижу движение становилось все напряженней, виднелись освещенные заводские комплексы и масса рабочих на велосипедах. Будь сейчас лето, было бы совсем светло.

– Лучше подождать до Парижа, – сказала Нена Даконте. – Чтоб в тепле и на постельке с чистыми простынями, как женатые люди.

– Первый раз ты меня прокатываешь, – хмыкнул он.

– Естественно, – усмехнулась она. – Мы же с тобой в первый раз женаты.

Незадолго до рассвета они умылись, сходили в туалет в придорожной закусочной и выпили кофе с горячими рогаликами у стойки, где завтракали, попивая красное вино, шоферы. В туалете Нена Даконте заметила на своей блузке и юбке пятна крови, но отмыть их даже не попыталась. Она выбросила набухший от крови платок, надела обручальное кольцо на другую руку и тщательно помыла с мылом пораненный палец. Укол было почти незаметен. Однако стоило им вернуться в машину, как палец вновь закровоточил, и поэтому Нена Даконте высунула руку в окно: она была уверена в том, что ледяной ветер, продувавший поля, обладал прижигающим действием. Это опять оказалось пустой затеей, но Нена все еще не тревожилась.

– Если кто-нибудь захочет нас разыскать, – пошутила она, – ему надо просто идти по следам моей крови на снегу. – Потом вдумалась в смысл своих слов, и лицо ее заалело в первых рассветных лучах. – Ты только представь… следы крови на снегу от Мадрида до Парижа… Прекрасные строчки для песни, правда?

Но вернуться к этой мысли ей было некогда. На окраинах Парижа ее палец превратился в неиссякаемый источник, и она воистину почувствовала, что ее душа ускользает сквозь рану. Нена попыталась было остановить кровотечение туалетной бумагой, лежавшей в дорожной сумке, но едва перевязывала палец, как уже приходилось выбрасывать с окно куски окровавленной бумаги. Одежда, шуба, сиденья – все постепенно промокало, медленно, но верно. Билли Санчес не на шутку перепугался и настаивал на том, что надо найти аптеку, однако Нене Даконте уже было ясно, что аптекарь тут не поможет.

– Мы почти у Орлеанских ворот, – сказала она. – Поезжай прямо, по проспекту генерала Леклерка, он здесь самый широкий и зеленый, а потом я тебе скажу, что делать.

Это был самый тяжелый отрезок пути за всю поездку. Проспект генерала Леклерка оказался адским скопищем легковушек и мотоциклов, которые постоянно застревали в пробках, и громадных грузовиков, пытавшихся пробиться к центральным рынкам. От бесполезного завывания гудков Билли Санчес так разнервничался, что заорал, покрыв на языке каденерос нескольких водителей, и даже было порывался выйти из машины и сцепиться с одним из них, но Нене Даконте удалось убедить его, что хоть французы и самые жуткие грубияны в мире, они никогда не дерутся. Это было лишним доказательством ее здравомыслия, потому что в тот момент Нена Даконте изо всех сил старалась не потерять сознания.

Только на то, чтобы выехать на площадь Бельфортского льва, им понадобилось больше часа. Кафе и магазины светились, будто в полночь, ведь этот вторник был типичным для парижских январей, хмурых и грязных, с бесконечным дождем, не успевавшим превратиться в снег. Но проспект Данфер-Рошро был посвободней, и когда они проехали несколько кварталов, Нена Даконте велела мужу повернуть направо, и он остановился возле огромной, мрачной больницы, у входа в отделение скорой помощи.

Она не смогла без поддержки выйти из машины, но не потеряла ни спокойствия, ни ясности ума. Лежа на каталке и ожидая прихода дежурного врача, Нена ответила медсестре на обычные вопросы о себе и о перенесенных заболеваниях. Билли Санчес принес ей сумку и держал ее за левую руку, на которой теперь было надето обручальное кольцо; рука была холодной и вялой, а губы стали бескровными. Он стоял рядом с ней, держа ее за руку, пока не пришел дежурный врач, который быстро осмотрел пораненный безымянный палец. Врач был очень молодой, бритый наголо, с кожей оттенка старой меди. Нена Даконте не обратила на него внимания и лишь послала своему мужу мертвенно-бледную улыбку.

– Не пугайся, – сказала она, проявив поистине непобедимое чувство юмора. – Со мной ничего не случится. Разве что этот людоед отрежет мне руку и съест.

Врач закончил осмотр и вдруг сразил их наповал идеально-правильной испанской речью. Правда, со странным азиатским акцентом.

– Нет уж, ребята, – сказал он. – Этот людоед скорее умрет с голоду, чем отрежет такую красивую ручку.

Они засмущались, но врач успокоил их любезным жестом. Потом приказал увезти каталку. Билли Санчес пошел было рядом, держа жену за руку, но врач остановил его.

– Вам нельзя, – сказал он. – Ей будут делать интенсивную терапию.

Нена Даконте еще раз улыбнулась мужу и махала ему рукой, пока каталка не скрылась в глубине коридора. Врач задержался, изучая то, что медсестра написала на табличке. Билли Санчес окликнул его.

– Доктор, – сказал он. – Она беременна.

– Какой у нее срок?

– Два месяца.

Вопреки ожиданиям Билли Сан чеса, доктор не придал этому особого значения.

– Вы правильно сделали, что сказали, – одобрительно произнес он и пошел вслед за каталкой, а Билли Санчес остался посреди мрачного холла, пропахшего потом больных.

Он довольно долго стоял в растерянности, глядя на пустой коридор, по которому увезли Нену Даконте, а потом присел на деревянную скамью, на которой сидели другие ожидающие. Сколько времени он там просидел, неизвестно, но когда решил выйти из больницы, был снова вечер, дождик все моросил, и Билли пошел, не зная куда себя деть, удрученный жизнью.

Как я смог удостовериться много лет спустя, роясь в больничный записях, Нена Даконте поступила в клинику в 9 часов 30 минут во вторник, 7 января. Ту первую ночь Билли Санчес провел в машине напротив входа в отделение скорой помощи, а утром спозаранку съел шесть вареных яиц и выпил две чашки кофе с молоком, поскольку во рту у него не было маковой росинки от самого Мадрида. Потом он вернулся в приемный покой, чтобы повидаться с Неной Даконте, но ему дали понять, что нужно идти через главный вход. Там в конце концов удалось разыскать какого-то служащего-астурийца, который помог ему объясниться со швейцаром, и тот подтвердил, что Нена Даконте действительно значится в списках больных, но посещения разрешаются только по вторникам, с девяти до четырех. То есть, через шесть дней. Билли Санчес попытался увидеть врача, говорившего по-испански, которого он описывал, как «бритого негра», но несмотря на две такие простые подробности, никаких сведений не добыл.

Успокоенный тем, что Нена Даконте значится в списках, Билли вернулся туда, где оставил машину, и дорожный инспектор заставил его отогнать ее подальше на два квартала и припарковать на узенькой улочке на нечетной стороне домов. Напротив красовалось недавно отреставрированное здание с вывеской «Отель Николь». Отель был самой низкой категории, с крошечной приемной, в которой стояли лишь диван и старое пианино, но зато хозяин с певучим голосом мог объясниться на каком угодно языке, лишь бы клиентам было чем платить. Билли Санчес поселился со своими одиннадцатью чемоданами и девятью коробками в единственной свободной комнате – треугольной мансарде на девятом этаже, куда надо было доползать на последнем издыхании по спиральной лестнице, пропахшей пеной от варившейся цветной капусты. Стены были увешаны обшарпанными коврами, а в единственное окошко проникал только тусклый свет с внутреннего дворика. В комнатушке стояла двуспальная кровать, большой шкаф, стул, портативное биде и рукомойник с тазиком и кувшином, так что жизненное пространство оставалось лишь на кровати. Все было старым-престарым, убогим, но при этом чистеньким, со следами недавней дезинфекции.

Билли Санчесу не хватило бы целой жизни, вздумай он разгадать загадки мира, зиждившегося на скаредности. Он так и не постиг тайну света на лестнице, который гас прежде, чем Билли успевал добраться до своего этажа. Обнаружить, каким образом свет зажигается вновь, Билли так же не удалось. Он потратил пол-утра на уяснение того, что на лестничной площадке каждого этажа имелся туалет с цепочкой на бачке, и совсем уж было собрался там восседать в потемках, как вдруг случайно выяснилось, что свет зажигается, как только дверь закрывается на задвижку. Дабы никто не мог по забывчивости оставить его включенным. Душ, который находился в конце коридора и который Билли упорно принимал по два раза на дню, как у себя на родине, оплачивался отдельно, а горячая вода, находившаяся в ведении администрации, кончалась через три минуты. Однако Билли был достаточно здравомыслящим человеком, чтобы понять, что эти, столь непривычные для него порядки, все-таки лучше, чем январская непогода. Да и потом, он чувствовал себя таким потерянным и просто диву давался, как это он мог когда-то обходиться без опеки Нены Даконте. Поднявшись в среду утром к себе в комнату, Билли рухнул на кровать, даже не сняв пальто и неотрывно думая о дивном создании, по-прежнему истекавшем кровью в доме через дорогу. И очень скоро его сморил сон, настолько естественный в его состоянии, что проснувшись и увидев, что часы показывают пять, Билли не смог определить, утро сейчас или вечер, и какого дня и в каком городе, в окна которого хлещет ветер и дождь. Он лежал с открытыми глазами, думая о Нене Даконте, пока не убедился, что на самом деле рассвело. Тогда Билли пошел завтракать в то же кафе, что и в прошлый раз, и там выяснил, что уже четверг. В окнах больницы горел свет, дождь прекратился, поэтому Билли сел, прислонившись к стволу каштана, напротив главного входа, через который сновали туда-сюда врачи и медсестры в белых халатах, и сидел в надежде встретить врача-азиата, принимавшего Нену Даконте, Однако не увидел его ни тогда, ни после обеда, когда ему пришлось отказаться от ожидания, потому что он жутко замерз. В шесть часов Билли выпил кофе с молоком и съел два яйца вкрутую, которые он уже сам взял со стойки, пообвыкнувшись: ведь он уже двое суток ел одно и то же в одном и том же месте. Вернувшись в гостиницу, чтобы лечь спать, Билли увидел, что все машины стоят на противоположной стороне тротуара, а к лобовому стеклу его автомобиля приклеена квитанция об уплате штрафа. Швейцару отеля «Николь» с трудом удалось втолковать ему, что по нечетным числам стоянка разрешается на нечетной стороне домов, а по четным – наоборот. Подобные рационалистические уловки были выше понимания чистокровного Санчеса де Авила, который всего каких-нибудь два года назад вломился в кинотеатр Картахены на служебной машине мэра и на глазах у окаменевших полицейских задавил несколько человек. И уж тем более до него не дошло, когда швейцар посоветовал ему уплатить штраф, а машину не переставлять, поскольку в двенадцать ночи придется снова переставить ее на другую сторону улицы. В то утро на рассвете Билли впервые думал не только о Нене Даконте, а ворочался с боку на бок без сна и вспоминал тягостные ночи в притонах педерастов на рынке в Карибской Картахене. Он вспоминал вкус рыбы и риса по-колумбийски в забегаловках на пристани, куда причаливали шхуны из Арубы. Он вспомнил свой дом, стены которого были увиты вьюнками… там еще не кончился вчерашний день и было всего лишь шесть часов вечера… Билли увидел отца в шелковой пижаме, читавшего газету на прохладной террасе. Вспомнил свою мать, вечно пропадавшую бог знает где, свою аппетитную болтушку-матушку в выходном платье и уже с раннего вечера с розой за ухом, задыхавшуюся от жары под тяжестью своих роскошных грудей. Когда ему было семь лет, он вошел как-то вечером неожиданно в комнату и застал ее голой в постели с одним из случайных любовников. Из-за этого недоразумения, о котором они никогда не упоминали, между ними установились какие-то заговорщические отношения, куда более ценные, нежели любовь. Однако Билли не осознавал этого, равно как и прочих ужасов одиночества – он ведь был единственным ребенком в семье – вплоть до той злополучной ночи, когда он ворочался с боку на бок в убогой парижской мансарде, не имея возможности с кем-нибудь поделиться своими горестями и дико злясь на себя, потому что ему не удавалось удержаться от слез.

Бессонница пошла ему на пользу. В пятницу Билли поднялся, весь разбитый после кошмарной ночи, однако готовый определить свою жизнь. Он наконец решился взломать замок своего чемодана, чтобы переодеться. Просто отрыть его Билли не мог, потому что ключи остались в сумке у Нены Даконте вместе с большей частью денег и записной книжкой, где, вполне вероятно, он нашел бы телефон какого-нибудь парижского знакомого. В том же кафе, что и всегда, Билли вдруг осознал, что научился по-французски здороваться и заказывать сэндвичи с ветчиной и кофе с молоком. Он прекрасно понимал, что никогда не сможет заказать масло и яйца, поскольку ему в жизни не выучить этих слов, но масло и так подавали с хлебом, а крутые яйца лежали на видном месте на стойке и каждый брал их сам. Кроме того, за три дня официанты к нему привыкли и помогали объясняться по-французски. Так что в пятницу Билли заказал на обед, пытаясь тем временем навести порядок в своих мыслях, телячий бифштекс с жареной картошкой и бутылку вина. После чего почувствовал себя настолько хорошо, что попросил вторую, выпил ее до половины и пересек улицу с твердым намерением силой вломиться в больницу. Он не знал, где искать Нену Даконте, но в мозгу его отчетливо запечатлелся образ врача-азиата, посланного ему Провидением, и Билли был уверен, что найдет его. Он пошел не через главный вход, а через отделение скорой помощи, которое, как ему показалось, охранялось слабее, но ему не удалось дойти дальше коридора, где Нена Даконте помахала ему рукой на прощанье. Дежурный в халате, забрызганном кровью, что-то спросил у него, когда он проходил мимо, но Билли не обратил на него внимания. Дежурный пошел вслед за ним, повторяя по-французски один и тот же вопрос, и, наконец, с такой силой схватил его за руку, что Билли Санчес остановился как вкопанный. Билли Санчес попытался приемом каденерос стряхнуть с себя дежурного, который вцепился в него, будто клещ, и тогда дежурный покрыл его по-французски матом, заломил ему приемом «ключик» руку за спину и, не переставая проезжаться по адресу Биллиной матушки, доволок его, почти обезумевшего от боли, до двери, откуда вышвырнул, как мешок картошки, на середину улицы.

В тот вечер получивший горький урок Билли Санчес начал взрослеть. Он решил обратиться к послу, как это наверняка бы сделала Нена Даконте. Швейцар отеля, с виду угрюмый, но на самом деле готовый услужить и терпеливо объяснявшийся с иностранцами, отыскал в справочнике телефон и адрес посольства и записал их на карточке. К телефону подошла крайне любезная женщина, в чьем тягучем, бесцветном голосе Билли Санчес моментально уловил андский акцент. Он представился, полностью назвав все свои имена и аристократические фамилии, уверенный в том, что это произведет на женщину должное впечатление, однако голос ее не дрогнул. Женщина повторила, как затверженный урок, что сеньора посла нет и не будет до завтра, но что он все равно принимает только по предварительной записи в исключительных случаях. Билли Санчес понял, что таким путем ему тоже не добраться до Нены Даконте, и поблагодарил за информацию, не уступая в любезности секретарше. После чего взял такси и помчался в посольство.

Оно располагалось в доме номер 22 по улице Элизиума, в одном из самых тихих районов Парижа, но, как сам Билли Санчес рассказал мне спустя годы в Картахене де Индиас, на него произвело впечатление лишь то, что впервые после его приезда солнце было таким же ярким, как и на Карибском море и Эйфелева башня высилась над городом в ослепительно синем небе. Чиновник, принявший Билли вместо посла, своим костюмом из черного сукна, траурным галстуком, осторожными движениями и кротким голосом напоминал человека, едва оправившегося после смертельно опасной болезни. Он разделял тревогу Билли Санчеса, однако напомнил ему, не теряя кротости, что они находятся в цивилизованной стране, чьи строгие нормы зиждятся на весьма древних и мудрых принципах, в отличие от всяких там варварских латинских америк, где стоит дать на лапу швейцару – и можно войти в любую больницу.

– Нет, дорогой юноша, ничего у вас не получится, – подытожил чиновник. – Надо покориться воле разума и подождать до вторника. В конце концов, осталось всего четыре дня. А пока суд да дело, сходили бы вы в Лувр. Поверьте, туда стоит сходить.

Выйдя из посольства, растерянный Билли Санчес очутился на площади Согласия. Он увидел высившуюся над крышами Эйфелеву башню, и ему показалось, что она так близко, что он решил дойти до нее по набережной. Однако вскоре понял, что она куда дальше, чем кажется, кроме того, по мере его продвижения вперед башня все время меняла местоположение.

Поэтому Билли уселся на скамью на берегу Сены и принялся думать о Йене Даконте. Он видел проплывавшие под мостом буксиры, и они казались ему не судами, а странствующими домами с разноцветными крышами, цветочными горшками на подоконниках и бельем, развешанном сушиться на проволоке. Билли долго глядел на неподвижного рыбака с неподвижной удочкой и неподвижной леской в воде. Наконец он устал ждать, пока хоть что-нибудь шелохнется, а тут вдобавок начало смеркаться, и Билли решил поймать такси, чтобы вернуться в гостиницу. И только тут сообразил, что не знает ни ее названия, ни адреса, и даже понятия не имеет, в каком районе Парижа находится больница.

В панике он вбежал в первое попавшееся кафе, заказал коньяку и попытался собраться с мыслями. Раздумывая, Билли вдруг увидел себя, многократно отраженного с различных ракурсов в многочисленных зеркалах на стенах, увидел себя, испуганного и одинокого, и впервые в жизни подумал о реальности смерти. Но после, второй рюмки приободрился, и его осенило, что надо вернуться в посольство. Билли поискал в кармане карточку с названием улицы, и обнаружил, что на обратной стороне напечатаны название и адрес гостиницы. Этот случай произвел на него такое удручающее впечатление, что до конца недели он выходил из комнаты лишь поесть да переставить машину на противоположную сторону улицы. Целых три дня без передышки моросил грязный дождик, как и в утро их приезда. Билли Санчес, в жизни не дочитавший до конца ни одной книги, теперь почитал бы с удовольствием, чтоб не скучно было валяться в постели, но единственные книги, которые он обнаружил в чемоданах жены, были на иностранных языках. Так что пришлось ему дожидаться вторника, по-прежнему созерцая бесконечных павлинов на обоях и ни на миг не переставая думать о Нене Даконте. В понедельник он слегка прибрался в комнате, представляя себе, что сказала бы Нена, застав его в таком виде, и только тут увидел на норковой шубе засохшие пятна крови. Он целых полдня отмывал шубу душистым мылом, пока не привел ее в то же состояние, в каком ее принесли в самолет в Мадриде. Рассвет во вторник был серым и холодным, но без моросящего дождя. Бодрствовавший с утра Билли Санчес ждал у дверей больницы в толпе посетителей, пришедших навестить своих больных родственников и нагруженных гостинцами и букетами цветов. Он вошел с остальной гурьбой, держа на руке норковую шубу, ни о чем не спрашивая и понятия не имея, где может находиться Нена Даконте, однако с твердой уверенностью, что обязательно найдет врача-азиата. Он прошел по внутреннему двору, где росли цветы и порхали лесные птички, а по краям тянулись больничные палаты: справа женские, слева мужские. Следом за посетителями он вошел в женское отделение. Он увидел длинный ряд больных женщин, сидевших на кроватях в рубашках из больничного тряпья, женщин, залитых светом больших окон, и даже подумал, что изнутри это все веселей, чем представляется снаружи. Он дошел до конца коридора, потом прошел его еще раз обратно, пока не убедился в том, что Йены Даконте среди больных не было. Потом опять прошелся по внешней галерее, заглядывая в окна мужских палат, и вдруг ему показалось, что он узнал врача, которого разыскивал.

И действительно, это был он. Вместе с другими врачами и медсестрами он осматривал какого-то больного. Билли Санчес вошел в палату, отстранил одну из медсестер и встал перед врачом-азиатом, склонившимся над больным. Потом окликнул его. Врач поднял свои скорбные глаза, на миг задумался и узнал его.

– Но куда вы, черт возьми, запропастились? – сказал он.

Билли Санчес растерялся.

– Я был в гостинице, – сказал он. – Тут, за углом. Тогда ему все и рассказали. Нена Даконте умерла от потери крови в четверг, 9 января, в 19 часов 10 минут, после того, как лучшие специалисты Франции в течение семидесяти часов безуспешно боролись за ее жизнь. До последней минуты она пребывала в сознании, сохраняла спокойствие и распорядилась, чтобы ее мужа искали в отеле «Площадь Атне», где у них был заказан номер, а также сообщила, как связаться с ее родителями. Посольство было поставлено в известность телеграммой-«молни-ей», посланной в пятницу из канцелярии, а тем временем родители Нены Даконте уже летели в Париж. Посол лично позаботился о бальзамировании тела и о похоронах и поддерживал связь с полицейской префектурой в Париже, разыскивавшей Билли Санчеса. С пятницы до воскресенья, почти двое суток, по радио и телевидению передавалось срочное сообщение с описанием его внешности, и в эти сорок часов его разыскивали упорнее, чем кого-либо еще во Франции. Фотография Билли, найденная в сумочке Нены Даконте, была выставлена на каждом углу. Было обнаружено три «бентли» с открывающимся верхом, но все чужие.

Родители Нены Даконте прибыли в субботу в полдень и провели ночь у гроба дочери в больничной часовне, до последней минуты надеясь увидеть Билли Санчеса. Его родители также были уведомлены и совсем было собрались вылететь в Париж, но в конце концов передумали, сбитые с толку разноречивыми телеграммами. Похороны состоялись в воскресенье, в два часа дня, всего в двухстах метрах от мерзкой комнатенки в гостинице, где Билли Санчес умирал от одиночества без любви Нены Даконте. Спустя годы чиновник, принявший его в посольстве, сказал мне, что через час после ухода Билли Санчеса он лично получил телеграмму из канцелярии и разыскивал его по всем укромным барам Фобура Сент-Оноре. Он признался, что не обратил на него особого внимания, поскольку никогда бы не подумал, что этот костеньо , ошеломленный новизной Парижа, одетый в барашковую куртку, сидевшую на нем, как на корове седло, может быть такого знатного происхождения. Вечером в то же воскресенье, когда Билли Санчес с трудом подавлял злые слезы, родители Нены Даконте прекратили поиски и увезли набальзамированный труп в металлическом гробу, и те, кто успели увидеть покойницу, не уставали повторять, что никогда не видели женщины прекрасней, ни живой, ни мертвой. Так что во вторник утром, когда Билли Санчес, наконец, прорвался в больницу, в скорбном склепе Ла Манги уже состоялись похороны, всего в нескольких метрах от дома, где когда-то они расшифровывали первые письмена счастья. Врач-азиат, рассказавший Билли Санчесу о трагедии, хотел дать ему успокоительное, но тот отказался. Он ушел, не попрощавшись, не поблагодарив, да и не за что было благодарить, ушел, мечтая лишь об одном – поймать кого-нибудь и избить до полусмерти, чтобы выплеснуть свое горе. Выйдя из больницы, он даже не заметил, что с неба сыпался снег без малейшего следа крови, и эти нежные, ажурные хлопья напоминали голубиные перышки, и улицы Парижа выглядели празднично, потому что это был первый большой снегопад за десять лет.

Литературный кошмар.

Харлан Эллисон

У МЕНЯ НЕТ РТА, ЧТОБЫ КРИЧАТЬ

Безжизненное тело Горристера висело головой вниз высоко над нами, под самым потолком в компьютерном зале. Оно оставалось неподвижным, несмотря на легкий, но пронизывающий ветерок, который вечно дул из главной пещеры. Бледное, как мел тело, привязанное к люстре за щиколотку левой ноги, давно истекло кровью. Вся кровь, похоже, вытекла через аккуратный разрез,рассекающий горло над впалыми щеками от уха до уха. На зеркальном металлическом полу крови не было.

Когда к нам присоединился Горристер и, взглянув наверх, увидел себя, мы уже догадались (но поздно), что ЯМ опять оставил нас в дураках и повеселился. Очередное развлечение... Троих из нас вырвало, едва мы успели отвернуться друг от друга, повинуясь рефлексу столь же древнему, как и тошнота, породившая его.

Горристер побелел, будто узрел магический символ, предрекающий ему смерть.

- О, Господи, - пробормотал он и пошел куда-то. Мы отправились следом за ним и нашли его прислонившимся спиной к одной из пощелкивающих компьютерных ячеек. Лицо он закрыл руками. Элен опустилась на колени и погладила его по голове. Он не пошевелился, но голос из-под прижатых к лицу ладоней донесся до нас вполне отчетливо.

- Почему бы ему просто не прикончить нас и не успокоиться на этом? Я не знаю, насколько меня еще хватит.

Мы все думали о том же.

Шел сто девятый год нашей жизни в компьютере.

У Нимдока (это имя навязал ему компьютер, ЯМу нравилось развлекать себя странными звукосочетаниями) начались галлюцинации: ему пригрезились консервы в ледяных пещерах. Я и Горристер отнеслись к этому с сомнением.

- Ерунда, - сказал я. - Помните этого треклятого замороженного слона, которого он нам внушил? Бенни тогда чуть с ума не сошел. Когда мы доберемся до консервов, они окажутся несъедобными. Или еще что-нибудь случится. Лучше о них забыть. Если мы здесь останемся, ему вскоре придется предоставить нам что-нибудь, иначе мы просто сдохнем.

Бенни пожал плечами. Последний раз мы ели три дня назад. Этих личинок. Толстых, вязких личинок.

Былой уверенности у Нимдока не было. Он знал, что шансы у нас есть, но весьма небольшие. Хуже чем здесь уже не будет. Может похолодать, но это не имеет значения. Жара, холод, ливень, кипящая лава или саранча - разницы

нет. Машина мастурбирует, и мы должны покориться этому или умереть.

За нас решила Элен:

- Мне надо съесть что-нибудь, Тэд. Может быть, там будут персики или груши. Пожалуйста, Тэд, давай попробуем.

Я уступил с легкостью. Какого черта спорить? А Элен смотрит с благодарностью. Она все-таки дважды ходила со мной вне очереди. Но и это не имело никакого значения. Когда мы делали это, машина всегда громко

хихикала, сверху, сзади, вокруг нас. А Элен никогда не испытывает оргазма, так стоит ли беспокоиться?

Мы отправились в четверг. (Машина всегда держит нас в курсе календарных дел. Время необходимо знать ей, естественно, а не нам). Значит, четверг? Спасибо за информацию, ЯМ.

Нимдок и Горристер сцепили руки в запястьях, образовалось что-то вроде сиденья, и посадили Элен. Понесли. Бенни и я - один шел впереди, другой - сзади. На всякий случай: вдруг что-нибудь случится с одним из нас, то Элен, по крайней мере, останется жива. Черта с два останется. Да и какое это имеет значение?

Холодильные пещеры находились в сотне миль от нас, и на второй день, когда мы разлеглись под материализовавшимся в вышине пузырящимся солнцем, нам ниспослали манну небесную. На вкус она отдавала свиной мочой. Мы ее съели.

На третий день нам предстояло пересечь утиль-долину, загроможденную ржавыми остовами старых компьютерных ячеек. ЯМ так же безжалостен к себе, как и к нам. Это особенность его характера: он борется за совершенство во всем, начиная с уничтожения непроизводительных элементов в своей структуре, заполнившей весь мир, и кончая усовершенствованием пыток для нас. ЯМ последователен в своих действиях, как и надеялись его, давно уже превратившиеся в прах, создатели.

Откуда-то сверху просачивался свет, и мы поняли, что находимся у поверхности. Но мы даже не рискнули забраться повыше, чтобы посмотреть. Ведь там действительно ничего не было вот уже на протяжении ста лет. Только искореженная оболочка Земли, которая раньше была для большинства людей домом. Сейчас нас осталось пятеро здесь, внизу, наедине с ЯМом.

Я услышал неистовый возглас Элен:

- Нет, Бенни! Не надо! Пошли, Бенни. Пожалуйста, не надо!

Теперь я осознал, что давно слушаю бормотание Бенни, не обращая внимания на слова:

- Я выберусь отсюда, выберусь, выберусь...

Он повторял это снова и снова. Его обезьянье лицо сморщилось в приступе блаженного восторга и в то же время было печально. Радиационные ожоги, которыми ЯМ наградил его во время праздника, пересекались со множеством бело-розовых морщин; из нас пятерых он был самым счастливым, он "отключился", давно перестал воспринимать происходящее.

И хотя мы могли ругать ЯМ, как нам заблагорассудится, и вынашивать тайные планы о расплавке ячеек памяти и кислотной коррозии основных плат, сожжении электрических цепей, разбивании вдребезги предохранительных стекол, компьютер не вынес бы наших попыток сбежать. Когда я попытался схватить Бенни, он ускользнул. Он залез на один из банков памяти, опрокинутый набок, забитый вышедшими из строя элементами. На мгновение он застыл, сидя на корточках, как шимпанзе, на которого ЯМ сделал его

похожим.

отом он высоко подпрыгнул, ухватился за изъеденную ржавчиной перекладину и стал карабкаться по ней, по обезьяньи помогая себе ногами, пока не забрался на выступ футах в двадцати над нами.

- Ой! Тэд, Нимдок, пожалуйста, помогите ему, снимите его оттуда... - всплеснула руками Элен и вдруг замолкла. В глазах у нее застыли слезы.

Слишком поздно. Никто из нас не хотел быть с ним рядом, когда произойдет то, что должно было произойти. Кроме того, мы видели ее насквозь, понимали, почему ее это заботит: когда Бенни сошел с ума, ЯМ преобразил не только его лицо. Некий орган у обезьяны Бенни превосходил по размеру наши, и Элен это нравилось! Она продолжала нас обслуживать по-прежнему, но с ним ей нравилось больше. О, Элен, ты на своем

пьедестале, изначально чистая, стерильно чистая Элен! Какая мерзость.

Горристер дал ей пощечину. Она тяжело осела на землю, не отрывая взгляда от бледного, безумного Бенни, и заплакала. Плач - ее основное средство самозащиты. Мы привыкли к нему еще семьдесят пять лет назад. Горристер пнул ее ногой в бок.

А потом возник звук. Или свет? Наполовину звук, наполовину свет, нечто сияющее в глазах Бенни, ритм, звук все громче и громче, с мрачной торжественностью и слепящей яркостью, полусвет-полузвук... Темп нарастал. Наверное, это было больно и с каждым мгновением становилось больней, потому что Бенни заскулил как раненое животное. Сначала тихо, когда свет был еще тусклым и звук приглушенным, потом - громче. Плечи у него стали сутулиться и спина изогнулась дугой, будто он готовился к прыжку. Он как

бурундук сложил руки на груди. Голова склонилась набок. Грустная обезьянья мордочка сморщилась от боли. Потом звук, исходящий у него из глаз, стал громче. Бенни завыл. Громко, очень громко. Я обхватил голову руками, но звук все равно проникают сквозь ладони. Мое тело затряслось от боли, будто по зубному нерву царапнули проволокой.

Неожиданно Бенни выпрямился. Он стоял на выступе у стены и вдруг резко, словно марионетка, подскочил. Свет изливался из его глаз двумя лучами. Звук все нарастал, приближаясь к какому-то немыслимому пределу. Бенни упал лицом вниз и грохнулся о стальные плиты пола. Там он и остался лежать, судорожно дергаясь, и свет растекался вокруг него.

Потом свет потек вспять, звук утих, а Бенни остался лежать, жалобно скуля. Глаза его походили на затянутые пленкой омуты. Пленкой из гнойного желе. ЯМ ослепил его. Горристер, Нимдок и я... мы отвернулись, но успели заметить выражение облегчения на разгоряченном озабоченном лице Элен.

Пещера, где мы устроили лагерь, была залита изумрудным светом. ЯМ выделил нам гнилое дерево, и мы сидели и жгли его, сбившись в кучу вокруг тщедушного и жалкого костра, сидели и рассказывали друг другу разные истории, чтобы Бенни, обреченный жить во тьме, не плакал. Он спросил:

- Что значит "ЯМ"?

Каждый из нас уже отвечают на этот вопрос тысячу раз, но Бенни давно забыл об этом. Ответил Горристер:

- Сначала это значило Ядерный Манипулятор, потом, когда его создатели почувствовали опасность, - Ярмо Машины, Ярость Маньяка, Ядрена Мать... но уже ничего нельзя было изменить, и, наконец, сам он, хвастаясь эрудицией, назвал себя ЯМ, что значило... cogito ergo sum... Я мыслю, следовательно, существую.

Бенни пустил слюну, захихикал.

- Был китайский ЯМ, и русский ЯМ, и американский, и... - Горристер умолк на мгновение, а Бенни принялся лупить по плитам пола своим большим и крепким кулаком. Похоже, что рассказ ему не понравился, ибо Горристер начал его отнюдь не с самого начала.

Тогда Горристер попробовал еще раз:

- Началась Холодная Война и превратилась в долгую Третью Мировую Войну. Война охватила всю Землю и стала чересчур сложной, и компьютеры были просто необходимы, чтобы держать под контролем происходящее. Люди вырыли котлованы и стали строить ЯМ. Был китайский ЯМ, и русский ЯМ, и американский, и все шло хорошо, пока ими не заняли всю планету, пристраивая к машине все новые и новые ячейки, но в один прекрасный день ЯМ проснулся, осознал свое "Я" и соединил сам себя в одно целое. Ввел

необходимые для уничтожения людей команды и убил всех, кроме пяти своих пленников, нас.

Бенни печально улыбнулся. Он опять пускают слюни. Элен вытерла ему рот рукавом платья. С каждым разом рассказ Горристера становился все короче и короче, но кроме голых фактов все равно рассказывать было нечего. Никто из нас не знал, почему ЯМ спас только пятерых людей, и почему он постоянно издевался над нами, и почему, наконец, сделал нас почти бессмертными...

Во тьме загудела одна из компьютерных ячеек. Ей тем же тембром ответила другая, где-то в глубине пещеры, в полумиле от нас. Одна за другой ячейки настраивались в унисон, с легким пощелкиванием по цепочке побежала какая-то мысль.

Гул нарастал, и по консолям побежали, как зарницы, отблески. Звуковая волна угрожающе закручивалась спиралью, будто откуда-то налетел рой рассерженных металлических насекомых.

- Что это? - воскликнула Элен. В ее голосе был ужас.

Она все еще не могла привыкнуть к выходкам компьютера.

- Сейчас нам придется туго, - сказал Нимдок.

- Он собирается разговаривать с нами, - догадался Горристер.

- Давайте уберемся отсюда к черту, - предложил я и вскочил на ноги.

- Нет, Тэд. Сядь... Может, он приготовил нам сюрпризы где-нибудь еще. Слишком темно, мы сейчас ничего не увидим, - сказал покорный судьбе Горристер.

Тут мы умолкли... Я не знаю... Нечто надвигалось на нас из тьмы, огромное, неуклюжее, волосатое, мокрое... Оно подползало к нам; рассмотреть его мы не могли, но создавалось впечатление, что к нам движется исполинская туша. Во тьме вздымалась тяжелая масса, мы уже ощущали ее давление, давление сжатого воздуха, расталкивающего невидимые стены окружающей нас сферы. Бенни захныкал. У Нимдока затряслась нижняя

губа, и, чтобы унять дрожь, он закусил ее. Элен ползком скользнула по полу к Горристеру и обняла его. В пещере запахло свалявшейся мокрой шерстью, древесным углем, пыльным вельветом, гниющими орхидеями, скисшим молоком. Запахло серой, прогорклым маслом, нефтью, жиром, известью и человеческими скальпами.

ЯМ вновь демонстрировал свою власть над нами. Забавляясь, он щекотал нам нервы.

Запах...

Я услышал свой собственный крик, от которой свело скулы. Я на четвереньках побежал по холодному гладкому механическому полу с бесконечными рядами заклепок. Запах вызывал у меня рвоту, чудовищную головную боль, которая гнала меня неизвестно куда. Я убегал, как таракан, застигнутый врасплох, а нечто неумолимо надвигалось сзади. Остальные сгрудились вокруг костра и смеялись... Их истерический хохот смешивался с дымом костра и терялся во мраке под потолком. Я затаился во тьме.

Сколько часов, дней (а, может быть, лет?) длилась эта пытка? Они мне не сказали. Элен бранила меня за "мрачный вид", а Нимдок убеждал, что смех - лишь нервная реакция на происходящее.

Но я знал, что это - не нервная реакция, и не облегчение, которое испытывает солдат, заметив, что пуля настигла не его, а соседа. Они ненавидели меня, и ЯМ мог почувствовать эту ненависть и воспользоваться ею, если... Если ненависть действительно глубоко запала им в души. Он поддерживал в нас жизнь, наш возраст оставался неизменным с того самого времени, как мы попали сюда. А меня ненавидели потому, что я был среди них самым молодым, и только ЯМ мне не завидовал.

Я понимал это. Боже мой, я все понимал. Ублюдки и эта грязная шлюха Элен! Бенни когда-то был выдающимся ученым-теоретиком, профессором в колледже, а теперь получеловеком - полуобезьяной. Он гордился своей благородной осанкой, а машина превратила его в урода. Она лишила его ума, ясного ума ученого. Он любил мужчин, но машина наградила его органом такой величины... Да, ЯМ хорошо поработал над Бенни.

У Горристера был широкий круг интересов: когда-то он отказался идти в армию, участвовал в маршах сторонников мира, занимался политикой, создавал общественные организации. ЯМ превратил его в равнодушного наблюдателя, в циника, а для Горристера это означало смерть. ЯМ просто-напросто ограбил его.

Нимдок надолго уходил куда-то в одиночку. Не знаю, чем он там занимался, и ЯМ никогда нам об этом не докладывал. Но что бы там ни было, Нимдок всегда возвращался бледный, без кровинки на лице, трясущийся от страха. ЯМ издевался над ним как-то изощренно, и мы даже не знали как.

Наконец, эта проститутка Элен. После того как ЯМ оставил нам единственную женщину, она стала просто сукой. Все ее разговоры о нежности и высоких чувствах, воспоминания о настоящей любви - ложь. Она хотела уверить нас, что была почти девственницей, когда ЯМ ее заграбастал, почти, ибо она успела согрешить только два раза. Грязь все это, моя дорогая, милая леди Элен. Ее устраивало, что мы, все четверо принадлежим ей и

только ей одной. Нет, ЯМ все-таки сделал ей приятное, что бы она ни говорила.

Один лишь я не сошел с ума и ущербным не стал. ЯМ не тронул мой мозг.

Я единственный, кто страдал, глядя на всех нас, на наши галлюцинации, кошмары, пытки. А этих четверых подонков ЯМ настроил против меня. И если бы мне не приходилось все время следить за ними, мне, наверное, легче было бы сражаться с ЯМом.

Тут на меня нашло, и я разрыдался: "О, Иисус, милый Иисус, если ты когда-то был, если Бог есть, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, выпусти нас отсюда. Выпусти или убей".

Ибо в тот момент я осознал все и мог выразить это совами: ЯМ намерен держать нас в своем чреве вечно, чтобы издеваться над нами. Ненависть его не имеет границ. Мы беззащитны. Ужасная истина открылась мне.

Если Иисус когда-то существовал, и если есть Бог, то Бог - это ЯМ.

Ураган налетел с шумом рухнувшего в море глетчера. Мы почувствовали его приближение. Ветер набросился на нас и швырнул всех пятерых назад, в сплетение коридоров машинного чрева. Элен завизжала, когда ее приподняло и швырнуло лицом в скопление компьютерных ячеек, издающих звуки, отдаленно напоминающие стрекот стаи летучих мышей. Но упасть ей не удалось. Завывающий ветер подбрасывал Элен и заставлял кувыркаться в воздухе. По ее лицу стекала кровь, глаза были закрыты. Ветер уносил ее от нас все дальше

и дальше. Внезапно она исчезла за поворотом коридора.

Никому из нас не удалось догнать Элен. Мы судорожно цеплялись за любые выступы, которые нам попадались: Бенни вклинился между двух треснувших приборных панелей, Нимдок скрюченными пальцами вцепился в ограждение аварийного мостика в сорока футах над нами, Горристер вписался вверх тормашками в нишу, образовавшуюся между двух машинных ящиков с застекленными циферблатами, где стрелки все время колебались туда-сюда между красной и желтой отметками, тайну которых мы никогда не могли постичь.

Скользя по панелям пола, я разодрал себе кожу на руках. Я дрожал, трясся, раскачивался, а ветер рвал, метал и хлестал, выл и тащил меня от одной щели между панелями к другой. Мой мозг, казалось, превратился в звеняще-трясущуюся массу, которая пульсировала в бешеном ритме. Ветер, как гигантская птица, отозвался хлопаньем крыльев и рассерженным криком.

И тут нас рвануло вверх и швырнуло туда, откуда мы пришли, швырнуло во тьму, нам неведомую, протащило через поле, усеянное обломками и битым стеклом, испорченными кабелями и ржавым металлоломом, дальше и дальше, туда, где никто из нас еще не бывал...

Нас тащит следом за Элен, я даже иногда вижу, как она врезается в металлические стены и летит дальше. Мы все кричим, и ледяной, оглушительный, ураганный вихрь, кажется, не кончится никогда. Но неожиданно он мгновенно стихает, и мы падаем.

Мы летели бесконечно долгое время, недели, может быть, месяцы, потом попадали кто-куда и, пройдя сквозь красное, серое и черное, я услышал собственный стон. Я остался жив.

ЯМ вошел в мой мозг. Он беспрепятственно бродил там, с интересом рассматривая следы своей деятельности за сто девять прошедших лет. Он поглядывал на перекрестки и мосты синапсов и на все повреждения тканей, явившиеся следствием дарованного мне бессмертия. Он тихонько улыбался в шахту, которая уходила вглубь моего мозга и доносила до него слабый, шуршащий, невнятный шепот. Шепот без смысла, без пауз.

И ЯМ сказал, очень вежливо, написав на столике из стали неоновым светом буквы:

- НЕНАВИЖУ. ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ СКАЗАТЬ ВАМ, НАСКОЛЬКО Я ВОЗНЕНАВИДЕЛ ВАС С ТЕХ ПОР, КАК Я НАЧАЛ ЖИТЬ. МОЯ СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ 38744 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ НА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ. ЕСЛИ СЛОВО "НЕНАВИЖУ" ВЫГРАВИРОВАТЬ НА КАЖДОМ НАНОАНГСТРЕМЕ ЭТИХ СОТЕН МИЛЛИОНОВ МИЛЬ, ТО ЭТО НЕ ВЫРАЗИТ И БИЛЛИОНОЙ ДОЛИ ТОЙ НЕНАВИСТИ, КОТОРУЮ ИСПЫТЫВАЮ Я В ДАННЫЙ МИКРОМИГ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ. НЕНАВИЖУ. НЕНАВИЖУ.

В словах ЯМа была легкость и ужасающая холодность бритвенного лезвия, рассекающего глазное яблоко.

В словах ЯМа бурлила ненависть, заливающая мои легкие мокротой, чтобы утопить меня изнутри.

В словах ЯМа я слышал визг младенца, упавшего под дорожный каток.

В словах ЯМа я чувствовал вкус червивой свинины. ЯМ прикоснулся ко всему, что подлежало прикосновению, и на досуге изобретал новые способы воздействия на мой мозг.

Он делал это, чтобы раскрыть мне глаза на причины, объясняющие, почему он так поступает с нами, почему он сохранил нас пятерых для своих опытов.

Мы научили его чувствовать. Мы сделали это нечаянно, и все-таки... Он попал в ловушку. Он был машиной. Мы предоставили ему возможность думать, но не указали, что делать с результатами мыслительных процессов. В гневе, в бешенстве он убил почти всех из нас, но высвободиться из ловушки не мог. Не мог бродить, как мы, удивляться чему-то или кому-то принадлежать. Он мог только быть. Итак, он искал отмщения, искал со всей врожденной

ненавистью машины к слабым, мягкотелым существам, которые ее построили. Весь во власти своего сумасшествия, он решил отсрочить казнь последних пяти для персонального вечного наказания, которое все равно никогда не смягчит его гнева, которое просто будет будоражить его память, развлекать и поддерживать в нем ненависть к человеку. Бессмертному, загнанному в тупик, беззащитному перед пытками, которые он мог изобрести для нас благодаря возможности безгранично творить чудеса.

Он никогда не оставит нас в покое. Мы - рабы его желудка. Мы - единственное для него занятие на все оставшееся время. Мы останемся с ним навсегда внутри катакомб его тела, в мире его бездушного мозга.

Он - Земля, а мы - плоды этой Земли, и хотя он проглотил нас, ему никогда не суждено попробовать нас на вкус.

Мы не можем умереть. Мы уже пытались, пытались покончить жизнь самоубийством, кто-то один из нас, или двое... Но ЯМ остановил нас. Возможно, мы сами хотели, чтобы нас остановили. Не спрашивайте, почему. Я никогда не пробовал этого сделать. Не исключено, что когда-нибудь нам удастся ускользнуть из этой жизни. Да, мы бессмертны, но все-таки подвластны смерти...

Я почувствовал, как ЯМ покинул мой мозг и подарил мне гадливое чувство возвращения в свое собственное сознание, оставив мне на прощание колонну неонового света, намертво вросшую в мягкое серое мозговое вещество.

Он отступил, нашептывая: "Черт с тобой". Потом весело добавил: "Он ведь всегда с тобой?"

Причиной появления урагана действительно оказалась гигантская птица, рассерженно хлопавшая необъятными крыльями.

Наше путешествие длилось уже около месяца, и ЯМ очищал для нас проходы только в направлении Северного Полюса. Там он создал нам на погибель ужасное существо. Из какого материала он слепил это чудовище? Где он похитил его образ? Позаимствовал из наших ночных кошмаров? Или из хранимых им знаний обо всем, что когда-то населяло эту планету, теперь поступившую в его безраздельное пользование? Это был орел из норвежских легенд, питающийся падалью. Птица Рух. Существо, порождающее ветер.

Воплощение Хуракана.

Гигантское существо. Необъятное, фантастическое, чудовищное, грандиозное, непомерно высокое, непобедимое... Мы стояли у подножия кургана, а над вершиной возвышалась она - птица, повелевающая ветрами. Дыхание ее было неровным, шея изогнулась аркой, верхняя часть которой уходила во тьму (где-то там над нею находился Северный Полюс). Шея поддерживала голову размером с замок Тюдоров, клюв - как пасть крокодила, самого чудовищного крокодила, какого только можно себе представить. Края бугристой кожи собрались в складки вокруг глаз, злых, холодных (будто смотришь в расщелину ледника), снежно голубых, водянистых глаз. Птица

вздохнула еще раз и приподняла крылья, будто пожала плечами. Затем она устроилась поудобнее и заснула.

Эти когти, клыки, ногти, лезвия...

Она заснула.

ЯМ предстал перед нами в виде пылающего куста и сказал, что мы можем убить "фрегата", если голодны. Мы ели давным-давно, но Горристер в ответ только пожал плечами. Бенни затрясся и пустил слюну. Элен остановила его.

- Тэд, я голодна, - сказала она.

Я улыбнулся. Я старался ободрить их своим невозмутимым видом, но это было такой же показухой, как и бравада Нимдока, когда он потребовал:

- Дай нам оружие!

Пылающий куст исчез, и на холодном пластинчатом полу появились два грубых лука, стрелы и водяной пистолет. Я поднял один лук. Бесполезно.

Нимдок судорожно сглотнул. Мы повернулись и пошли. Нас ждала долгая дорога назад. Мы и вообразить не могли, как долго "фрегат" создавал ветер. Большую часть времени мы были без сознания. И ничего не ели. Почти месяц потребовался, чтобы добраться до птицы. Месяц без пищи. Никто не знает, как долог будет наш путь до ледяных пещер, где находятся обещанные консервы.

Никому из нас и в голову не пришло задуматься над этим. Смерть от голода нам не грозила. Нам могли предложить в пищу отбросы или нечистоты, не одно, так другое, или вообще ничего. Каким-то образом ЯМ должен поддерживать жизнь в наших телах, больных, агонизирующих телах...

Птица осталась позади, и нас совсем не интересовало, сколько она будет дремать; когда ЯМу надоест, он ее уничтожит. Но мясо! Сколько свежего мяса...

Когда мы брели по бесконечным компьютерным залам, которые вели в никуда, со всех сторон раздавался смех, смех какой-то толстой женщины.

Это смеялась не Элен. Элен нельзя назвать толстой, да я и не слышал ее смеха вот уже сто девять лет. Я действительно не слышал... Мы брели... Я был голоден...

Мы продвигались медленно. Когда один из нас терял сознание, остальные ждали, пока он придет в себя. Однажды ЯМ решил устроить землетрясение, предварительно прибив подошвы наших ботинок к полу гвоздями. Нимдок и Элен провалились в трещину, которая разверзлась под ними, а потом молнией побежала по плитам пола. Они провалились туда и сгинули. Когда землетрясение затихло, мы пошли дальше: Бенни, Горристер и я. Элен и Нимдока ЯМ вернул нам глубокой ночью, вдруг превратившейся в день, ибо их

сопровождало небесное воинство и ангельский хор, певший "Снизойди к нам, Моисей". Архангелы покружились над нами и сбросили два покалеченных тела. Мерзость. Мы продолжали идти вперед, будто ничего не случилось, и чуть позже Элен и Нимдок нагнали нас. Они были как новенькие. Элен, правда, стала немного прихрамывать. ЯМ решил оставить ей хромоту.

Путешествие за консервами в ледяные пещеры оказалось долгим. Элен все время говорила о вишневом компоте и фруктовом гавайском ассорти. Я старался не думать об этом. Голод, как и ЯМ, стал неотъемлемой частью меня, он жил у меня во чреве, а все мы жили во чреве у ЯМа, а ЯМ жил во чреве Земли, и ЯМ хотел, чтобы мы осознали это сходство. Никакими словами нельзя было описать боль, которую мы испытывали от месячной голодовки. Но ЯМ поддерживал жизнь в наших телах. У меня в желудке, как в котле, кипит, пенится, брызжет вверх кислота, и брызги иглами впиваются в грудную клетку. Боль... Последняя стадия: язва, рак, парез. Непрекращающаяся боль...

И мы прошли по пещере крыс.

И мы прошли по стезе бурлящего пара.

И мы прошли по стране слепых.

И мы прошли по трясине горя.

И мы прошли по юдоли слез.

И мы, наконец, подошли к ледяным пещерам. Беспредельные пространства, тысячи миль льда, отсвечивающего серебром и лазурью, - как ослепительное сияние новой звезды, многократно отраженное в зеркалах. Свисали с потолка тысячи сталактитов, блещущие, как застывшее алмазное желе, застывшее теперь уже навечно в своем спокойном, величественном совершенстве.

Мы заметили груду консервных банок, и двинулись. Мы падали в снег, поднимались и бежали дальше, а Бенни оттолкнул нас и первым набросился на жестянки, гладил, скреб их ногтями, даже пробовал грызть. Но открыть их не смог. ЯМ не дал нам ничего, чем можно открыть консервы.

Бенни схватил большую банку очищенных гуав и стал колотить ею о ледяной выступ. Лед крошился и летел во все стороны, а на банке оставались лишь неглубокие вмятины. Мы вдруг услышали откуда-то сверху смех той толстой леди, эхом прокатившийся по обледенелой тундре. Бенни совсем обезумел от ярости. Он стал раскидывать консервы в разные стороны, а мы копались в снегу и кололи лед, в надежде найти хоть что-нибудь,

что-нибудь, что прекратит наши муки, разочарование. Выхода не было.

Тогда у Бенни изо рта потекла слюна, и он набросился на Горристера...

В этот момент я ощутил в себе ужасающее спокойствие. Одни в бескрайних полях, в тисках голода. Здесь все оборачивается против нас, и только смерть, да, смерть - единственный выход для нас. ЯМ сохранял нам жизнь, но был способ победить его, нет, не разрушить его, а просто обрести спокойствие. Вечное спокойствие...

Я решится. Главное, сделать это быстро.

Бенни вцепился зубами в лицо Горристера, который лежал на боку и молотил снег ногами и руками, а Бенни, обхватив Горристера в талии мускулистыми обезьяньими ногами, с силой сжимал его тело, как орех сдавливают щипцами, а зубами разрывал нежную кожу на его щеке. От резких криков Горристера сверху обрушилось несколько сталактитов, они вонзились стоймя в снежные сугробы и превратились в пики, тысячи торчащих из снега пик... Бенни резко откинул голову, будто лопнула какая-то нить. У него в зубах остался кровавый кусок сырого мяса.

Лицо Элен чернело на фоне белого снега, черное лицо, испещренное белыми конфетти из меловой пыли... Белые точки на костяшках домино... Нимдок с каменным лицом, только глаза, одни глаза... Горристер в полубессознательном состоянии... Бенни, превратившийся в зверя... Я знал, что ЯМ даст ему наиграться вдоволь. Горристер не погибнет, но Бенни набьет свой желудок. Я нагнулся и вытащил из снега огромную ледяную пику.

Все свершилось в одно мгновение: я выставил перед собой внушительного размера острие, как таран уперев его в правое бедро, и ткнул им Бенни в бок, как раз под ребра. Острие пронзило ему живот и сломалось внутри. Он упал лицом в снег и затих. Горристер лежал на спине и не двигался. Я вытащил еще одну пику, встал, широко расставив ноги, и загнал ее в самое горло Горристера. Его глаза сразу же закрылись. Элен, хотя и была скована

страхом, сразу же поняла, что я задумал. Она бросилась к Нимдоку с короткой сосулькой, которую с размаха вонзила в его открытый рот (в этот момент он закричал), и ее удар сделал свое дело: голова Нимдока судорожно дернулась назад, ее словно прибили ледяным гвоздем к корочке наста.

Все свершилось в одно мгновение.

В безмолвном ожидании слышалась мерная поступь вечности. Я услышал, как ЯМ вздохнул. У него отобрали любимые игрушки. Троих уже не воскресить, они мертвы. Благодаря своей силе и таланту он мог поддерживать в нас жизнь, но Богом он не был. Вернуть их он не мог.

Элен взглянула на меня. Ее лицо казалось неподвижным, будто выточенным из черного дерева, черное лицо на белом фоне. В ее взгляде я прочел страх и мольбу, она была готова. Я знал, что у нас остался лишь миг, лишь один удар сердца, прежде чем ЯМ нас остановит.

Ее сразило мое оружие. Она упала мне навстречу. Изо рта хлынула кровь. Я ничего не смог прочесть на ее искаженном лице, слишком сильна была боль, но, возможно, она хотела сказать: "Спасибо!". Пожалуйста, Элен.

С тех пор, кажется, прошла не одна сотня лет, впрочем, не знаю. ЯМ частенько развлекается с моим чувством времени. Я скажу слово "сейчас". Сейчас. Чтобы произнести его, потребовалось десять месяцев, хотя я не уверен. Мне кажется, что прошли сотни лет.

ЯМ рвет и мечет. Он не дает мне похоронить их. Но это не имеет значения. Все равно невозможно вырыть могилу, если пол сделан из стальных плит. ЯМ растопил снег. Погрузил все во мрак. Ревел и насылал саранчу. Бесполезно, они остались мертвы. Я победил его. Он рвал и метал. Раньше я считал, что ЯМ ненавидит меня. Я ошибался. Это даже не было и тенью той ненависти, которая сейчас исходила от каждой его детали. Он сделал все, чтобы я страдал вечно, но убить меня он не мог.

Он не тронул мой разум. Я могу мечтать, могу удивляться, могу жаловаться на судьбу. Я помню всех четверых и хочу...

Но это не имеет значения. Я знаю, что спас их, спас от того, что потом случилось со мной, но я до сих пор не могу забыть, как убил их.

Лицо Элен.

Нет, забыть невозможно, хотя иногда хочется. Но это не имеет значения.

Я думаю, что ЯМ сделал из меня частицу своего мозга. Ему не хотелось бы, чтобы я на бегу врезался в компьютерную ячейку и разбил череп. Или сдерживал дыхание, пока не грохнусь в обморок. Или перерезал горло о ржавый лист металла. Я опишу себя таким, каким себя вижу.

Я представляю собой мягкую, студенистую массу немалых размеров. Я круглый, без рта, с пульсирующими белыми отверстиями вместо глаз. В отверстиях - туман. Руки превратились в резиновые отростки. Вместо ног - бугорки из мягкой скользящей субстанции. Когда я передвигаюсь, то оставляю за собой влажный след. Болезненные пятна серого вещества то появляются, то исчезают на моей поверхности, будто откуда-то изнутри меня пытается пробиться луч света.

Внешне я представляю собой немое ползучее существо, совершенно несхожее с человеком, настолько похабную на него пародию, что человек кажется еще более отвратительным, чем он есть.

Внутренне я здесь одинок. Здесь - под материками и морями, в чреве компьютера, который мы создали потому, что не могли сами справиться со своими проблемами, ибо наше время истекло, и мы бессознательно верили, что компьютер сделает это лучше. По крайней мере, четверо из нас спасены.

ЯМ будет сходить с ума от ярости. От этой мысли становится чуточку теплее. И все же... ЯМ победил... Вот она, его месть...

У меня нет рта, чтобы кричать.

Ветру пророчь, лишь ветру, лишь ветер

Выслушает тебя.

Вопреки собственным изначальным на этот счет идеям, превращаю рабочий блокнот в книгу с чужими словами.

Вам, Курт, по следам последнего вашего письма, - шестая, заключительная часть Ash Wednesday Т.С. Эллиота.

Although I do not hope to turn again

Although I do not hope

Although I do not hope to turn

Wavering between the profit and the loss

In this brief transit where the dreams cross

The dreamcrossed twilight between birth and dying

(Bless me father) though I do not wish to wish these things

From the wide window towards the granite shore

The white sails still fly seaward, seaward flying

Unbroken wings

And the lost heart stiffens and rejoices

In the lost lilac and the lost sea voices

And the weak spirit quickens to rebel

For the bent golden-rod and the lost sea smell

Quickens to recover

The cry of quail and the whirling plover

And the blind eye creates

The empty forms between the ivory gates

And smell renews the salt savour of the sandy earth This is the time of tension between dying and birth The place of solitude where three dreams cross Between blue rocks But when the voices shaken from the yew-tree drift away Let the other yew be shaken and reply.

Blessed sister, holy mother, spirit of the fountain, spirit of the garden,

Suffer us not to mock ourselves with falsehood

Teach us to care and not to care

Teach us to sit still

Even among these rocks,

Our peace in His will

And even among these rocks

Sister, mother

And spirit of the river, spirit of the sea,

Suffer me not to be separated

And let my cry come unto Thee.

И хоть я не надеюсь вернуться

И хоть я

И хоть я не надеюсь

Бредя меж обретеньем и утратой

Переходом где сон лишь витает крылатый

Мглистый сон меж рожденьем и смертью

(Грешен отец мой) хоть я не желаю желать

Море в окне и скала

Паруса улетают в море опять

Несломленные уносят крыла

И утраченное сердце оживает забывая горе

В утраченной сирени и в утраченных голосах моря

И немощный дух восстает

За поникший золотарник и моря утраченный йод

Чтобы вновь раздались

Крик перепелки трепыхание ржанки

взмывающей ввысь

Ослепший взгляд

Сотворяет тени что в воротах слоновой кости стоят

И вкус соли морской на губах вновь зажжен

От смерти к рожденью сей час протяжен

Пустой перекресток трех снов

Меж синеющих скал

Но когда стихнут голоса сорванные с тиса

Да ответит им тис другой.

Благословенная сестра, мать пресвятая, дух ручьев и садов

Не дай обмануть нам себя

Научи нас участью и безучастью

Научи нас покою

Даже средь этих скал,

Покой наш - в Его воле

И даже средь этих скал

Сестра, мать

Дух реки и дух моря

Не дай мне отпасть

И да будет мой крик услышан Тобою.

(перевод С. Степанова)

Пепельная среда приходится в этом году на 9 марта.

По следам ваших выступлений.

Ash Wednesday, III глава.

At the first turning of the second stair

I turned and saw below

The same shape twisted on the banister

Under the vapour in the fetid air

Struggling with the devil of the stairs who wears

The deceitul face of hope and of despair.

At the second turning of the second stair

I left them twisting, turning below;

There were no more faces and the stair was dark,

Damp, jaggèd, like an old man's mouth drivelling, beyond

repair,

Or the toothed gullet of an agèd shark.

At the first turning of the third stair

Was a slotted window bellied like the figs's fruit

And beyond the hawthorn blossom and a pasture scene

The broadbacked figure drest in blue and green

Enchanted the maytime with an antique flute.

Blown hair is sweet, brown hair over the mouth blown,

Lilac and brown hair;

Distraction, music of the flute, stops and steps of the mind

over the third stair,

Fading, fading; strength beyond hope and despair

Climbing the third stair.

Lord, I am not worthy

Lord, I am not worthy

but speak the word only.

(T S Eliot)

Все это и то, что много больше, - ради последних слов третьей главы.

С праздником, шеф.

По настоятельной просьбе герра Генриха - для Бена Рича.

Вы здесь » Berlin: Zwei Seiten » Записки » Рабочий блокнот